——李祥奎其人其书

在蒙阴,弄文学的不少,弄笔墨的也不少。他们工作之外,抽烟喝酒弄文艺,写写画画,执着而勤勉,日有所进,天有所长,许多人已渐臻艺术高峰,但因为他们囿于小城,又是业余,所以名气不足,未成大腕,但其“艺术天赋和笔下文墨却颇可圈可点”。这话不是我说的,是圈内的名家说的。我举双手赞同。

我生的黑,俗话说“近墨者黑”,于是我自小好文墨,多年前也曾涂鸦画抹,每天供奉了孟頫、王铎之大家,临摹画瓢,弄得两手黢黑,嘴角染墨,脸色更黑,只是年岁渐长,终究抵不过文章的诱惑,弃墨从文,投身于文学殿堂,走一条更黑的道儿。但我喜欢翰墨味儿,喜欢这黑碳粉加水在白宣纸上留下的线条儿,喜欢用力磨墨把胳膊累得发酸的滋味儿,喜欢挥笔走马,独抒块垒,看忽粗忽细、忽急忽慢,忽刚忽柔、忽灵忽钝的笔画儿。归结起来,一句话,我爱汉字,我爱艺术,我爱口口口!

李祥奎就是口口口中的一个,他个子不高,走路发拽,看上去够屌,抽烟喝酒吹牛皮,眼睛不大够狡黠,按说不是一路人,可我喜欢他!我没法不喜欢他的字,没法不喜欢他。已经忘记了怎么和他认识的,大概是在酒桌上,在酒桌上我是沉默者,我不善饮么!他是喧哗者,他企图以气势压人么!一个动,一个静,一个外强中干,一个外干中干,两个人就这么认识了,喝完了他出去吐酒,我扶他上楼,他弄我一身脏,还我两幅字,我赚了!

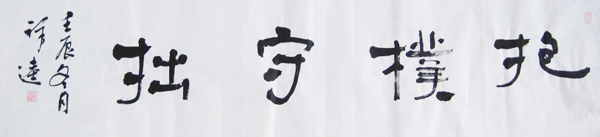

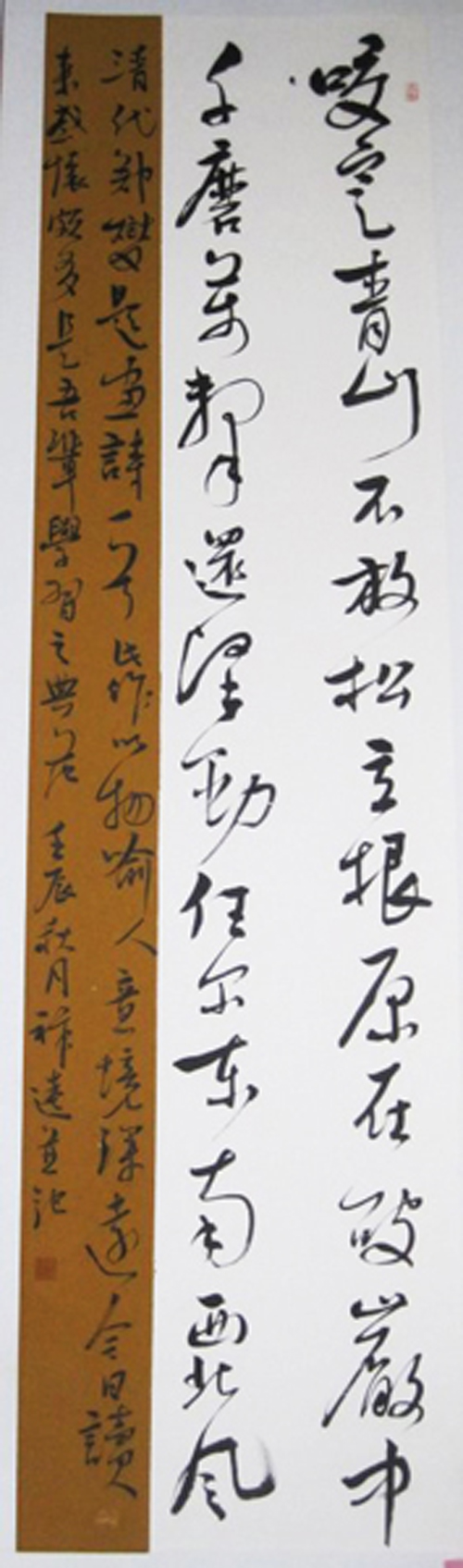

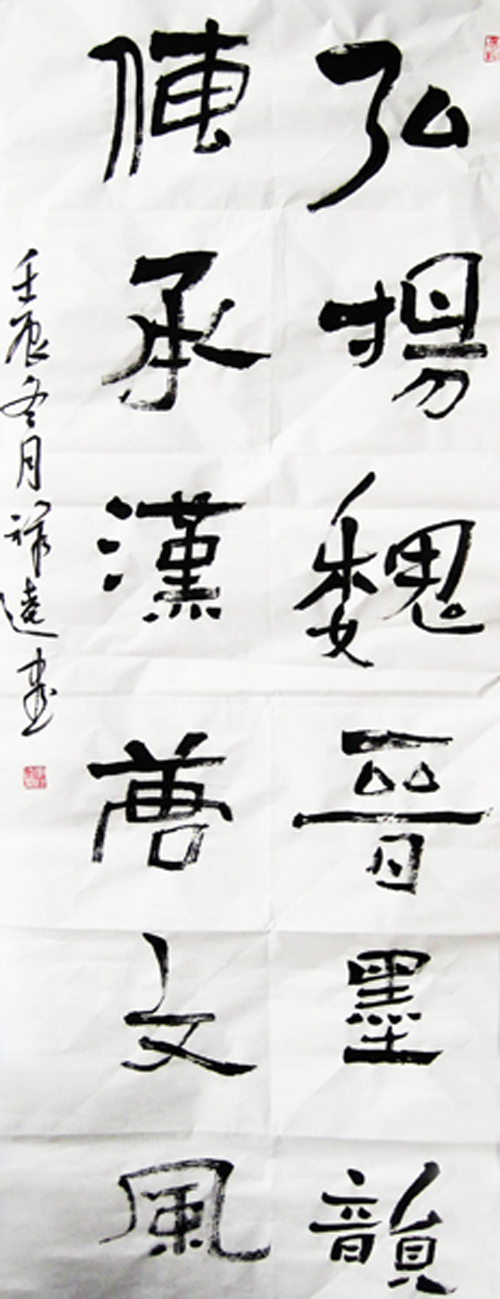

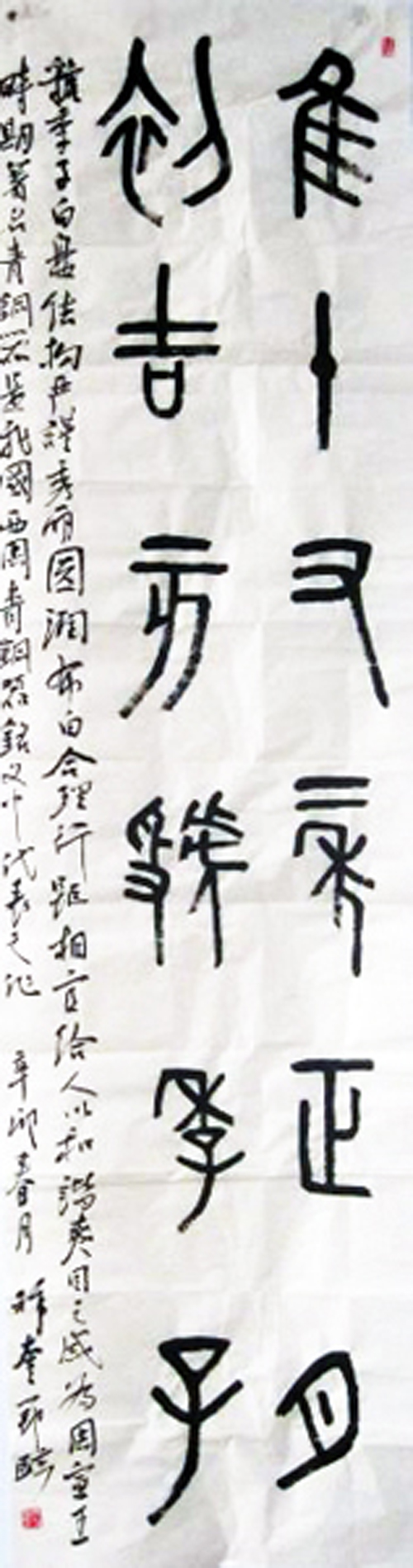

他为我题的是“鼓腹而歌”和“富贵在天”,落款是“为乔老题,祥奎书”,我端着字笑了半天,看那字歪歪扭扭,一个比一个丑,就像是醉汉,眼看快倒下了,他急忙支一根棍子去顶着,但那棍子上是开满了花的!贾平凹写《丑石》,沈鹏的字也丑么,谁看了谁捂着嘴笑,“像小学生!”但丑到了极致也美到了极致,这个世界,什么也没不过丑!莫言丑不丑?葛优丑不丑?小刚丑不丑?可这些都是一路的功夫,丑的有味儿!我相信,作为蒙阴县第一个书法科班出身的李祥奎,肯定是规规矩矩写过“美”字的,颜体、柳体、宋体……一路写来,美的确是美,规矩也的确规矩,可就是缺味儿,是不是?到今天他能把字写得飘飘欲仙,左支右绌,雪泥鸿爪,三三两两,丢三落四,斑斑驳驳,这是“看山是山,看水是水”之后的“看山不是山,看水不是水”,由规矩而自在,由僵美而露丑,看似随意实则用心,看似丑拙实则含大境界,这是艺术的不二法门,一贯途径,我不敢说他臻于至境,我只见他搬了梯子已经爬上了树梢了!

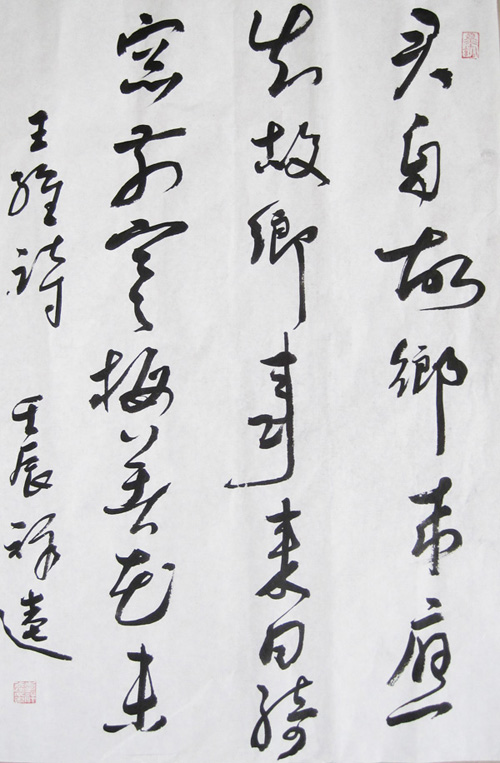

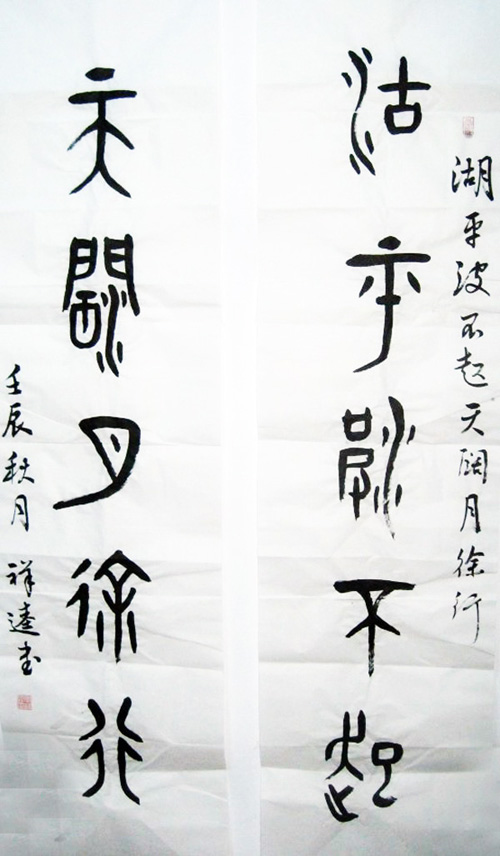

他的隶书,我见得少——我不喜欢隶书!窃以为隶书浓重有余,飘逸不足,看一百遍也只是书法,里面没有人生,也没有个性。我喜欢行草,他的行草我见得最多,也最喜欢。他写“鼓”字,左提上去,似乎要飞起来,右捺下去,又落到地上,像一曲舞蹈;他写“柳”字,“木”字极粗短,像他,“卯”字又跳起来,又瘦又长,最后一竖,像莲上开花;他写“之”字像打了太极,柔,柔到妩媚,忽然又刚,一顿一抹,随意得像自由落体又匠心得仿佛求爱!我不说他的字,他的字就像“天地一沙鸥,飘飘何所似”,他的字就像“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,他的字就像“细草微风岸,危樯独夜舟”,就像“小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”,就像“竹喧归浣女,莲动下渔舟”……

字如他!有时候我可以密集地见到他,他哈哈大笑,酒不离口,请我去他家里吃火锅——我们自带酒菜和锅料!有时候,我又一年半载见不到他,仿佛突然失踪,云游了天外!

他有才,对艺术有感觉,写出的书法气韵流动,味道十足,谁见了谁喜欢;他有梦,幻想自己有一天超过了王铎、羲之,也可以坦腹东床,一字千金;他还有情,貌似一个玩世不恭的莽汉,实则一个“怜子如何不丈夫”的雅士。

但他也不是就写得好得不能再好,在艺术的大路上,他还差得远,在历史的宫殿上,充其量他才走到了门口往里睥睨着!我不是说他的技巧,也不是说他的才华,我说的是他还可以再用功,再执着,他搞着行政,每天奔忙于酒场陪着领导迎接着检查,他心里还不干净。

如果能够给他几年,让他自由自在无拘无束地到人烟罕至天地辽阔的沙漠戈壁或者高原草甸,在茫茫夜色下,独对苍穹,看一看宇宙之大生命之小,品一品世界之美岁月苍凉,听一听唐古拉的风淋一淋德令哈的雨,踩一踩陷足的黑紫泥,他就真的是大书家了!这是我在一次酒桌上说给他的,同样,也说给我自己!(乔洪涛)

>>>第1页 >>>第2页